ここが違う!AI外観検査システム導入時の成功と失敗を切り分けるポイント

AI外観検査システム導入のKSF(重要成功要因)

この記事でわかること

AI外観検査の導入が広がり、製造業の現場でも「そろそろウチでも」と検討が進むケースが増えています。 しかし実際には、導入しても思ったような成果が出ない、途中でプロジェクトが止まってしまうといった声も少なくありません。 同じように見えるAI導入プロジェクトでも、うまくいくケースとそうでないケースには明確な違いがあります。

ここでは、これまで多くの導入支援を行ってきた経験から、KSF(重要性好要因)の参考になる情報として、「成功と失敗を分けるポイント」を紹介します。

上手くいくケースの共通点

1. 推進担当者が“現場をわかっている係長クラス”

成功するプロジェクトでは、担当者が単なる事務局ではなく、現場の課題を自分ごととして捉えています。 特に、係長〜課長補佐クラスの「プレイヤー寄りの中間管理職」が中心に立つと、現場と経営の両方の視点をバランスよく取り入れながらプロジェクトを進められます。

外観検査システムの導入は、現場サンプルの収集や生産現場との協力といった“泥臭い”作業の連続です。 「新しい技術のAI、触ってみたい!」という前向きさと同時に、様々な障害を乗り越える根気強さが求められます。

2. 担当者が新しい知識の習得に前向き

AI外観検査は、カメラや照明、学習データの取り方など、従来の検査機とは異なる考え方が求められます。 「AIはよくわからないけど任されたからやる」よりも、自ら学びに行く姿勢を持った担当者が関わると、検討スピードも品質も大きく変わります。

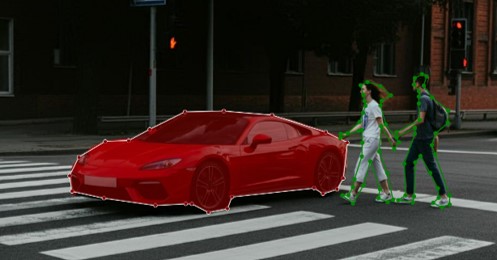

特に、自社の環境や検査対象にマッチした検査ソフトウェアを検討する際には、ある程度画像処理に関するカテゴリー(例えばルールベースなのか、AIでも教師ありか、教師なしか)を理解しておくと、営業トークに騙されにくく、よりスムーズで最適なベンダー選定に繋がります。画像処理に関するカテゴリーの詳細については以下の記事もあわせてご覧ください。

3. “走りながら考える”柔軟さ

AI導入に「完璧な準備」は存在しません。 環境設定・サンプル収集・モデル精度調整など、進めながら見えてくる課題が必ずあります。 そのため、「まずやってみて、課題が出たら修正する」という姿勢を持てるかどうかが大きな分かれ目です。

4. 少量の品種から検証を始める

いきなり全製品を対象にせず、代表的な1〜2品種から検証を始めることが成功の鍵です。 最初のフェーズで仕組みとノウハウを社内に定着させ、その後に横展開していく。 この段階設計ができる企業は、一つずつ着実に導入に向けたステップを踏めています。

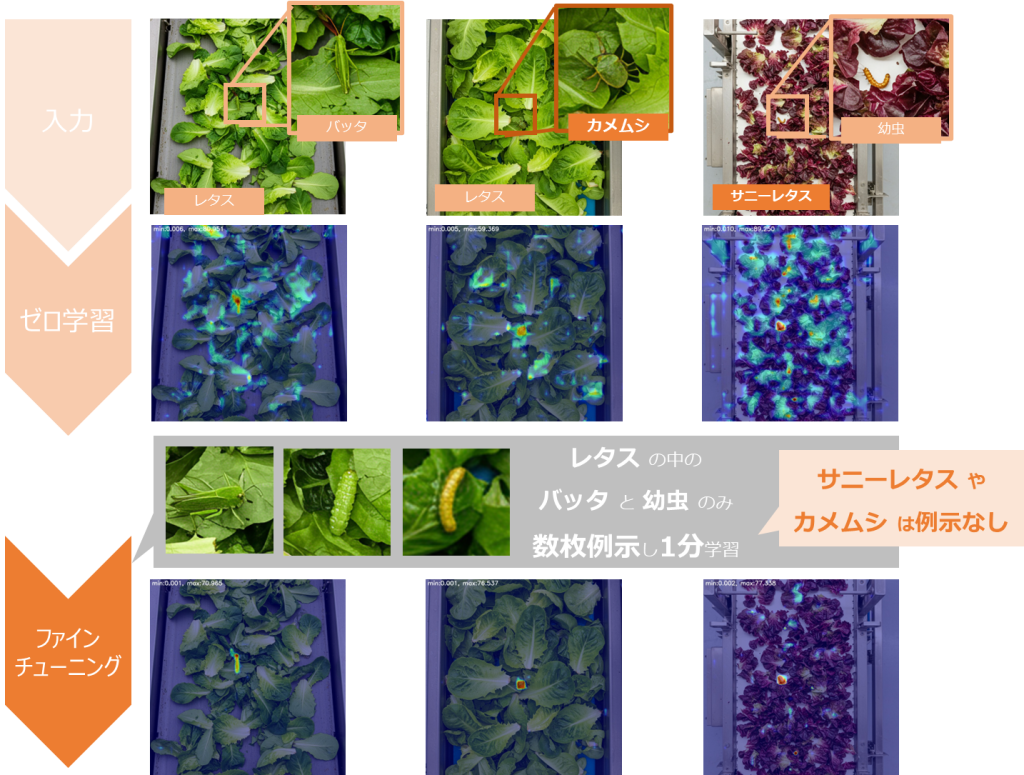

この点については、「少量の品種で検討するとうまくいく」というよりも、後述の「うまくいかないケース」を避けるために少量の品種を対象にした方がよいという考え方に近いかもしれません。 なお、当社独自のゼロ学習AIを使用する場合は、立ち上げ期から多品種対応できる可能性もあります。詳細は以下の記事もご覧ください。

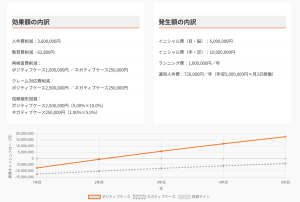

5. 投資対効果の考え方を広く持つ

AI外観検査導入のROIを「人件費削減」だけで考えると、本質を見誤ります。 実際には、目視検査を外観検査システムに置き換えることで不良流出による再検査・廃棄コストの削減、検査員の教育コスト低減、夜間稼働時の安定品質など、“見えにくいコスト”の削減効果が得られます。これらの効果を含めて考えることが重要です。

さらに、外観検査システムの導入によって、これまで検査員の頭の中にしか残らなかった不良情報を画像で可視化できます。 これは、「不良をつくらない」活動をする上で、そもそもどのような不具合が発生しているのかを具体的に画像で把握できるようになるという点で非常に重要です。

上手くいかないケースの典型例

1. トップダウンで「やれ」とだけ号令が出る

AIという言葉の目新しさだけに惹かれ、現場の課題や運用体制を考えずに導入を指示するケース。 AIは入れて終わりではなく、導入後の運用こそが重要です。 現場担当者が納得していない状態では、データ収集やチューニングが進まず、形だけの導入で終わってしまいます。

また、経営者側も「いつまでAIの調整に時間がかかっているんだ」と不満を抱きがちです。 これを避けるためには、AI導入のメリットだけでなく運用面の課題を正直に共有し、最適な人材アサインを行うことが大切です。

2. 担当者が“受け身”になっている

「言われたことだけやる」「自分では判断しない」という姿勢では、AIプロジェクトは前に進みません。 AIは“教えて育てる”技術です。自分たちで検証を回しながら成長させていく姿勢が求められます。

また、検査ソフトウェアを販売する会社の営業トークに惑わされないためにも、担当者自身が主体的に学び、質問・判断できることが成功のカギです。

3. 検査対象範囲が広く、かつ完璧を求める

「せっかく導入するなら様々な製品に使いたい」と考え、最初から多数の品種を対象にするケースは失敗のもとです。 AI導入には、検出したい不良内容の把握、不良サンプルの収集、撮像環境の検証、AIモデルの調整といった下準備が欠かせません。

いきなり10〜20品種を同時並行的に立ち上げようとすると、サンプル収集や評価が追いつかず、プロジェクトが破綻してしまうこともあります。これまでの経験上、従来のAIを使う場合は、最大でも立ち上げ初期に検討する品種数は3~5品種程度を上限にすることを推奨します。 まずは狭く始めて、一つずつ確実に積み重ねていくことが最も現実的です。

成功のポイントは「小さく始めて、大きく育てる」

AI外観検査は、導入そのものがゴールではなく、運用を通じて育てていく技術です。 成功している企業ほど、小さく始めて、トライ&エラーを重ねながらノウハウを蓄積しています。

「AIを導入する」ではなく、 「AIを使って品質向上の仕組みを自社で作っていく」 という視点で取り組むことが、成功の最短ルートです。

OUENは、その“最初の一歩”を共に考え、現場に合わせた最適なAI導入をサポートしています。