なぜ「AIは使えない」と言われるのか――外観検査業界が抱える課題と、“正しく伝える力”の必要性

外観検査業界の課題とエヴァンジェリストの重要性

この記事でわかること

AI外観検査という分野は、ここ数年で一気に注目を集めた一方で、「思ったように動かない」「AIは使えない」という声も少なくありません。たしかに当時は、技術そのものがまだ発展の途上にあり、現場での活用には難しさがあったことも事実です。けれどそれ以上に、誇張された情報や過度な期待、そして小さな誤解の積み重ねが、AIそのものへの信頼を揺らがせてしまった側面もあったように思います。

本記事では、なぜそうした不信が生まれたのかを業界の構造的背景から紐解き、技術を正しく伝える「エヴァンジェリスト」という存在の重要性について考えます。そして、日本の製造業が直面する人手不足や多品種少量生産、グローバル化による競争激化といった課題に対し、AIがどのように貢献できるのか――そしてOUENがどんな想いでこの領域に向き合っているのかをお伝えします。

少しウェットではありますが、私たちが信じている「AIは日本の製造業をもう一度強くできる」という確信と、そのために必要な“正しく伝える力”について、誠実に綴りました。

広がりつつあるAIへの不信感

2018年前後のAIブーム以降、外観検査の分野でもAIを活用したソリューションが一気に広がりました。スタートアップ企業が次々と生まれ、展示会では「AI外観検査」が並び、導入事例も各所で紹介されました。けれどその熱狂の裏で、「導入はしたけれどうまく使いこなせなかった」「結局、人の目で検査している」という声も少なくありません。当社が現場でお客様と向き合う中でも、「AIは使えない」「使えないことはないが、限定的」と感じてしまった方に出会うことが増えました。

しかし、私たちは知っています。AIは決して魔法ではありませんが、正しく使えば確実に日本の製造業を強くできる技術です。そして、「AIは使えない」という誤解が生まれた背景には、当時の技術に不足があった部分もあるかもしれませんが、それ以上に “伝え方”の問題 があると考えています。

AIが注目を集めた2018年前後以降、多くの企業が短期間での成長を目指し、外部資金をもとに急速な事業拡大を進めました。上場や黒字化を急ぐ中で、事業のスケールを支えるために大量採用が行われ、営業リソースを一気に拡充して拡販に注力する企業が増えました。誰でも売れるようにするために会話や資料はテンプレート化され、結果として「どんな検査もAIで対応可能」という結論しか出されない状況が生まれました。

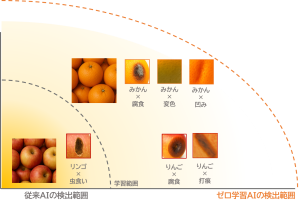

本来であればルールベースの画像処理の方が適しているケースや、AIを導入すべきではない検査条件の案件であっても、「AIの目新しさ」が投資判断を後押しし、導入に結びつくことが多くありました。そして運用が始まると、当然ながら現場では思ったような結果が得られず、「なんだ、AIは使えない」という評価が広がっていきました。

その過程で市場には誇張された成功事例ばかりが並び、実際の運用における課題は語られにくくなっていきました。こうした流れが積み重なった結果、「導入したのに期待したほど動かない」という現場の失望が重なり、AIそのものへの信頼が揺らいでいったのです。これは、技術の限界ではなく、“誠実さの欠如”によって生まれた不信だと当社は考えています。

新技術の拡大は正しい認知が必要不可欠

こうした状況の中で、いま業界に必要なのは「正しく伝える人」、つまりエヴァンジェリストの存在です。エヴァンジェリストとは、自社の製品を売る人ではなく、技術の価値を理解してもらうために伝える人です。

社会学者エベレット・ロジャーズが提唱した「イノベーションの普及理論」では、新しい技術が社会に浸透していく過程を、イノベーターからアーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードといった層に分けて説明しています。特にアーリーアダプター層は、新しい技術を早期に受け入れるだけでなく、その体験を周囲に共有し、マジョリティ層へと広げていく重要な“橋渡し役”とされています。つまり、新しい技術が社会全体に広がるためには、アーリーアダプターによる横展開が不可欠なのです。

しかし、単に「使った人」が横展開するだけでは、技術の正しい理解は広がりません。誇張された期待や誤った情報が混じれば、むしろ信頼を損ねてしまうこともあります。だからこそ、正しい知識を持った人が、できること・できないことを明確にした上で、誠実に伝えることが求められます。

それが、私たちが考えるエヴァンジェリストの役割です。技術を売るのではなく、理解を育てる。誤解を減らし、正しい評価を広げる。その地道な積み重ねこそが、AI外観検査という領域の信頼を育て、ひいては日本の製造業全体の競争力を底上げしていくと当社は考えています。

AIは製造革新の切り札の一つ

もちろん、企業に属している以上、完全な中立を保つことは容易ではありません。ですが、だからこそ誇張せず、課題も含めて正直に伝える姿勢が重要です。当社は、「都合の良い夢」ではなく「正しい期待値」を伝えることを使命としています。AI外観検査というまだ成熟しきっていない領域において、技術の限界を隠すのではなく、どこまでできるのかを誠実に説明し、理解してもらうこと。それが、AIが再び信頼を得るための第一歩だと考えています。

AIは日本の製造業を強くできます。精度やスピードを単に上げるだけでなく、熟練者の経験をデジタルに継承し、品質の安定化と効率化を両立できる力を持っています。昨今の日本の製造業は、生産労働人口の減少、顧客ニーズの多様化に伴う多品種少量生産への対応、そして生産拠点のグローバル化による価格競争の激化など、克服すべき課題が山積しています。これらの課題に対して、AIはその解決の一助となり得る存在です。人が担ってきた経験や判断をデジタル技術によって補完し、限られた人材でも安定した品質を維持できる生産体制をつくる。その現実的なアプローチこそが、AIの本当の価値だと当社は考えています。

一方で、AIはまだ発展途上の技術でもあります。現時点で「できないこと」も確かに存在します。しかし、当社はそれを悲観的に捉えるのではなく、次の技術開発の種として昇華させることこそが重要だと考えています。自社でAIの開発を行っている当社だからこそ、現場で得られた“できない理由”をそのまま研究テーマへと変換し、技術として還元することができます。これが、当社の最大の強みのひとつです。

その可能性を本当に発揮するためには、技術の進化と同じくらい、“信頼の進化”が欠かせません。AIを信じ直してもらうために、まずは私たち自身が誠実に伝え続けること。それが、OUENという社名の原点にもつながっています。

私たちは、AIができることを誇張せず、できないことを恐れず、現場と共に歩む姿勢を大切にしています。新しい技術は、試してもらうこと、理解してもらうことからしか広がりません。そのために、誰よりも誠実に伝え、誰よりも丁寧に説明し、誰よりも多くの現場と対話していく。そうした活動こそが、当社にとっての“エヴァンジェリズム”です。

技術を広めることは、単に製品を売ることではありません。それは信頼を積み上げることです。AIが日本の製造業をもう一度強くするために、当社は「正しく伝える力」を大切にしながら、業界の信頼と期待を取り戻していきたいと考えています。