AI検査をしたいのに不良が集まらない?そんなときはゼロ学習!

「未学習でも検出」「少量の不良で調整」が可能な

ゼロ学習AI

この記事でわかること

近年、AIの外観検査システムは急速に普及しつつあります。 しかし「不良画像が集まらない」「運用してみたら精度が安定しない」など、 導入に悩む声も少なくありません。

本記事では、従来AIの課題を踏まえつつ、 OUENが開発した新たなアプローチ 「ゼロ学習AI」 の仕組みと事例を紹介します。

AI外観検査システム導入の現状と課題

使いはじめられてはいる。でも…

昨今、さまざまな場面でAIの活用が注目されています。 特に、工業、食品、建材など、さまざまな生産分野の工場では、 人の目に代わる検査手段として2020年頃からAIを活用した外観検査システムの利用が急速に広がっています。

しかし、AIを実際に試した多くの企業が感じているのが、 「検出したい不良のデータが十分に集まる場合や、検査環境を整えれば使えるが、使うには制約も多い」という現実です。 多くの外観検査用AIは、検出したい不良品を覚える必要があります。しかし、検出したい不良の中には、日々の品質改善活動によって発生頻度がppmオーダー(100万分の1)というケースもあり、 AIの学習に必要な不良画像をそもそも集められないという課題が浮き彫りになっています。

さらに、製品ライフサイクルの短期化や多品種化が進む中で、 「不良画像の収集」はAI外観検査システムの導入を難しくしている主因のひとつです。

ここではまず、代表的な検査用AIである教師あり学習や、不良品画像がいらないといわれる“良品のみ”を学習するAI(教師なし学習)で よくある課題を整理します。 そのうえで、こうした課題を根本から解決する新たな手段として、 当社OUENが開発したゼロ学習AIの仕組みと実例を紹介します。

教師あり学習と教師なし学習で異なる課題

AIの学習方法は大きく「教師あり学習」と「教師なし学習」に分けられます。

- 教師あり学習: 不良品画像をAIに学習させ、不良の特徴を覚えさせる方式。

- 良品学習(教師なし学習): 良品のみを学習し、正常パターンから外れた部分を異常と判断する方式。

教師あり学習は、見つけたい不良が明確で、十分なデータが揃う場合に検出精度は非常に高くなります。 しかし現場では、

- 不良がなかなか発生しない

- 不良を意図的に作ることが難しい

- 製品が頻繁に入れ替わり、全ての不良を収集するのが困難

といった課題がつきまといます。

良品学習(教師なし学習)は、これらの課題を解決する“不良を必要としない”という大きな利点を持ちますが、

- 「良品のわずかなばらつき」を異常と誤認してしまう

- 位置ずれや撮像条件の違いにシビアで誤検出が起きやすい

といった傾向がありました。 つまり、教師あり学習は精度が高いが不良が必要、教師なし学習は不良が不要だが運用には工夫が必要という課題があり、 迅速な立ち上げや多品種への対応が必要な場合には、新たなアプローチが求められていたのです。もちろん、これらの課題がないケースであれば、教師あり学習、教師なし学習の方が後述するゼロ学習より検査精度が出るケースもあるため、結局は適材適所です。

外観検査で用いられるAIについて、詳しくは以下の当社の記事も併せてご覧ください。

生成AIの思想を取り入れた「ゼロ学習AI」

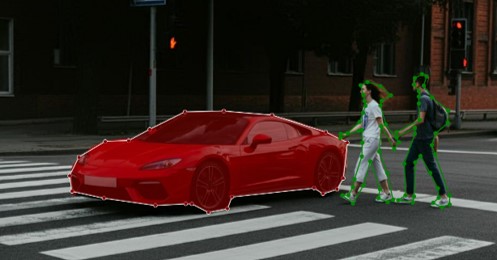

OUENが開発したゼロ学習AIは、この「迅速な立ち上げ」や「多品種への対応」が必要なシーンに対応するために生まれました。 ゼロ学習AIは、生成AIのように「概念」や「文脈」を理解する仕組みを検査AIに応用し、 AI自身が“良品の概念”を抽象的に学ぶことで、異常を自ら判断できるようになります。 つまり、不良を知らなくてもAIが自律的に異常を検出できるというわけです。

具体的には、何も教えていない最初の段階で「正常の概念」を理解し、 その概念から外れた領域を自動で異常として認知します。 さらに、異常画像を数枚だけ追加してファインチューニング(微調整)を行うことで、 ノイズを抑え、より高精度な検出に仕上げることが可能です。

この「概念を捉える」、「少数データで調整できる」という2つの特徴により、 従来のAIで数か月かかっていた学習工程が、ゼロ学習AIではわずか数分〜数時間で完了するケースもあります。 このスピード感は、検査システムの早期立ち上げと準備工数の短縮において大きなメリットになります。

また、ゼロ学習AIは「正解の概念」を覚えているため、 撮像条件や角度の違いに柔軟に対応でき、 複数の品種・異常を一つのモデルでカバーできる点も特長です。

※ゼロ学習AIは当社の特許申請技術です。事例紹介|ゼロ学習AIによる異物検出の実践

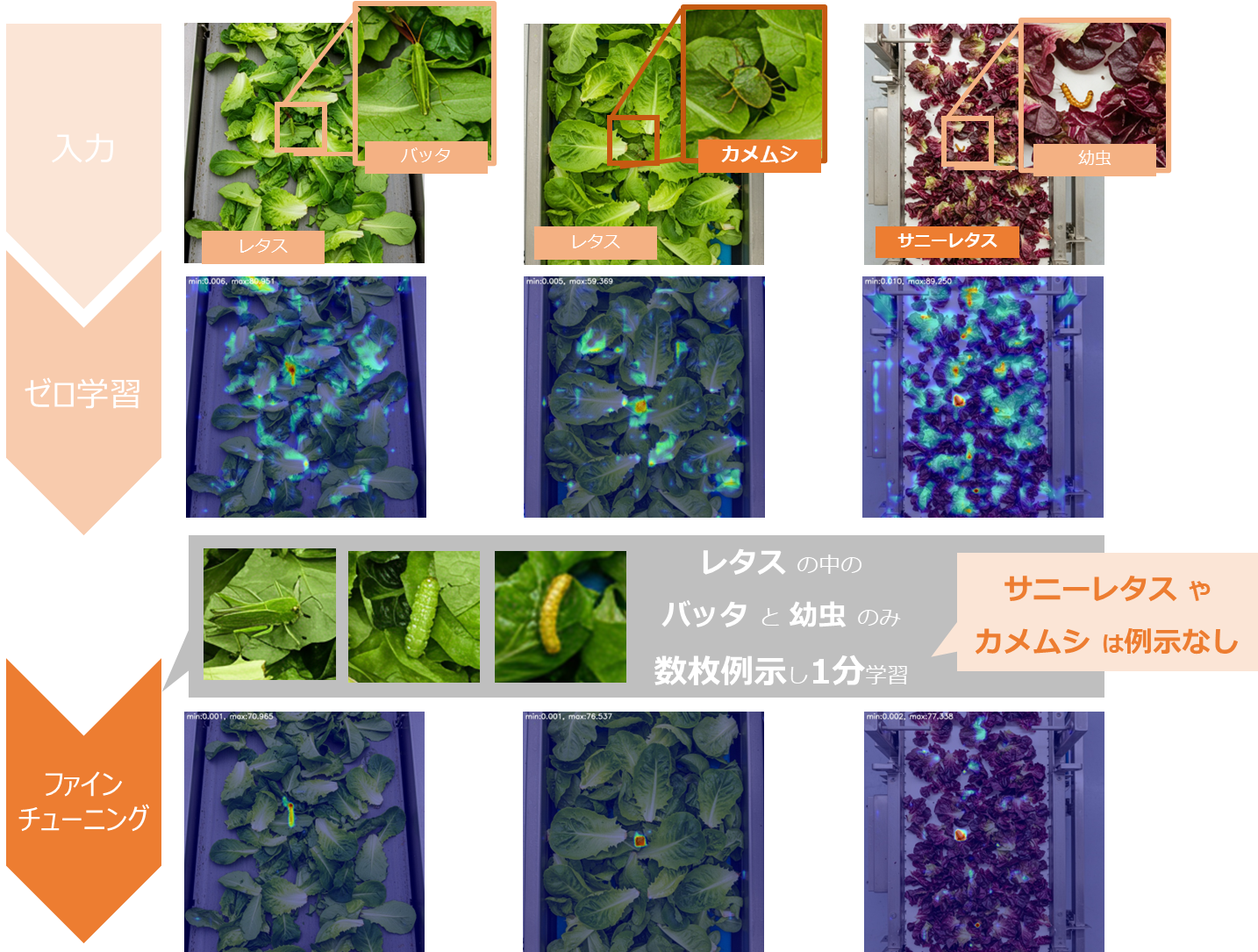

レタスで学んで、サニーレタスにも対応?

その特性を具体的に示す事例として、食品工場での異物(虫)検出を紹介します。

この事例では、葉が緑色のレタスや紫色のサニーレタスの中に紛れた「バッタ」「カメムシ」「幼虫」を検出することが目的でした。 最初に何も調整していないゼロ学習AIを用いても、レタスやサニーレタス上の異常(虫)部分を自動で“違和感”として検出。 その後、バッタと幼虫の画像を数枚だけ例示して1分学習させると、 レタス上のバッタや幼虫だけでなく、未学習のカメムシやサニーレタス上の幼虫までも ノイズ少なく検出できるようになりました。

このように、ゼロ学習AIは、未知の不良や背景の違いにも柔軟に対応し、 一つのモデルで複数の品種・異常に対応できることを証明しています。

まとめ|不良が少なく、迅速な立ち上げが必要な現場こそ、ゼロ学習AIの出番

これまでのAIでは、「背景×検出対象」の組み合わせごとに 個別のモデルを構築する必要がありました。 しかし、生成AIの思想を取り入れたゼロ学習AIでは、 調整したい異常を数枚例示するだけで、 多品種・複数種類の不良に対しても高精度な検出を実現できます。

「不良が集まらない」「立ち上げに時間がかかりすぎる」── そんな悩みを抱える現場こそ、ゼロ学習AIの真価が発揮される場所です。

OUENでは、ゼロ学習AIを搭載した検査ソリューション

「Inspection Designer」を通じて、

生産性の向上と品質の安定化を支援しています。

ゼロ学習AIの詳細は、こちらのページもあわせて参照ください。

詳しくは OUEN公式サイト へ。